自閉スペクトラム症(ASD)とは、「人との関わりが苦手」「こだわりがある」などといった特性のある障害です。

この記事では、自閉スペクトラム症ついて分かりやすく解説します。

自閉スペクトラム症とは?

自閉スペクトラム症は、人との関わりが困難・強いこだわりなどの障害特性を持つ発達障害の一つです。

この特性障害により、日常生活や社会生活において困難さを感じることがあります。

早ければ、1歳半の乳幼児健康検査でその可能性を指摘される場合もあります。

「自閉スペクトラム症(ASD):Autism Spectrum Disorder」には、今までは「自閉症」「アスペルガー症候群」「高機能自閉症」と呼ばれていた子どもたちも含まれます。

自閉スペクトラム症の割合

最近の調査では、おおよそ20人~40人に1人(2.5%~5%)は自閉症の可能性があると言われています。

男女比は、おおよそ4:1と男性が多いとされていましたが、近年では、本人の困難が周囲からわかりづらいため見逃されてきた女性の自閉スペクトラム症が注目されています。

自閉スペクトラム症の原因

どうして自閉スペクトラム症になるのか、その原因は分かっていません。

生まれつき、脳の中枢神経系(情報を整理するメカニズム)の異常によるものと考えられています。

「育て方が悪かったの…?」「しつけの問題…?」と悩む方がいますが、

これまでの多くの研究から親の育て方やしつけ方などが原因ではないことが分かっています。

遺伝や多くの要因が複雑に関与していると考えられていて、育て方・虐待・愛情不足などが原因ではありません。

トラウマなどを背景に自分の殻に閉じこもってしまう、後天的な病気でもありません。

主な自閉スペクトラム症の特性

自閉スペクトラム症の特性は、多種多様で一人ひとり違います。

また、発達の段階に応じてあらわれ方が異なります。

代表的なものとして以下の特性があります。

- 社会性の特性

- コミュニケーションの特性

- 想像力の特性

- 感覚の特性

では、それぞれの特性について見てみましょう。

社会性の特性

社会とのかかわりが難しい

- 人への関心が薄い

- 人から期待されていることを理解するのが難しい

- 相手の考えを察することが難しい

状況の理解が難しい

- 周囲で起こっていることへの関心が薄い

- 見えないものの理解が難しい

コミュニケーションの特性

理解が難しい

- 話し言葉の理解が難しい

- 一度にたくさんのことを理解する事が難しい

- 抽象的であいまいな表現の理解が難しい

発信が難しい

- 話し言葉で伝えることが難しい

- どのようにして伝えたらいいか分からない

- 誰に伝えたらいいか分からない

やり取りが難しい

- 場面や状況に合わせたコミュニケーションが難しい

- 表情や視線などの非言語コミュニケーションが難しい

- やり取りの量が多いと処理が難しい

想像力の特性

自分で予定を立てることが難しい

- 今やることを自分で判断することが難しい

- 段取りを組むことが難しい

変化への対応が難しい

- 先の予測をすることが難しい

- 臨機応変に対応することが難しい

- 自分のやり方から抜け出すことが難しい

こだわりが強い

- 興味や関心が狭くて強い

- 細部が気になり違いに敏感

- 少しの違いで大きな不安を感じる

感覚の特性

感覚が敏感または鈍感

- 聴覚、視覚、触覚、臭覚、味覚の過敏や鈍麻がある

支援の考え方

自閉症特性の整理

なぜ、自閉症の特性を整理するのか?

- 自閉症の人たちは社会では少数派。その物事のとらえ方は、多くの人たちとは異なります。

- 自閉症の人たちがどのような物事のとらえ方をしているのかは、特性を把握し整理することで見えてきます。

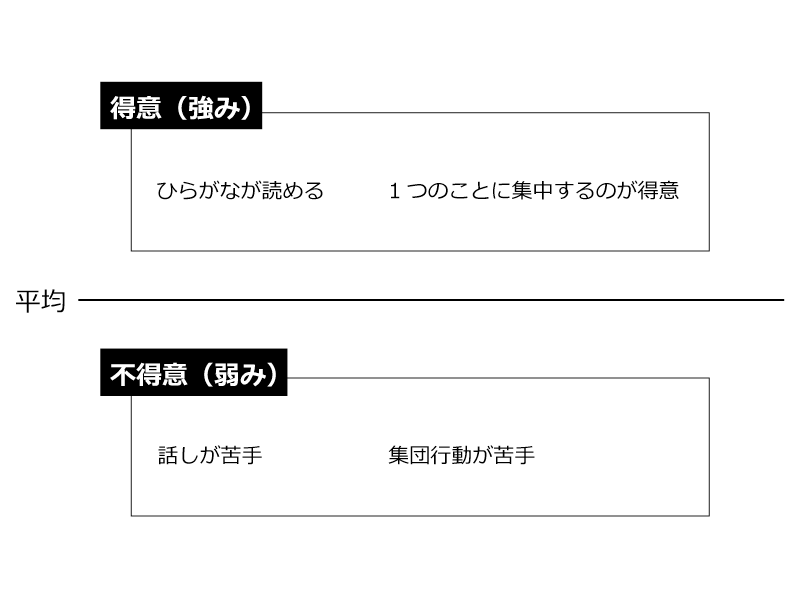

特性は「強み」と「弱み」

特性は、「強み」と「弱み」と言い換えることもできます。

「強み」=支援に生かすもの

「弱み」=支援者が配慮するところ

そのため、特性の把握においては、「強み」と「弱み」の両面を整理しておくことが重要となります。

肯定的理解の重要性

特性を理解するだけでは、十分な支援は出来ません。

- 「特性を理解することに始まって、実際に支援して理解して終わる」のが支援なので、特性の情報だけで分かったつもりにならないことが重要です。

- 「苦手なことは配慮し、得意なことは活かす」のが支援の基本です。

- 得意なことを把握することはとても大切です。

苦手と思われていたことも「ここまでは出来る」こともあるかもしれません。見方を変えれば「強み」になることもあるはずです。

まとめ

自閉スペクトラム症は、人との関わりが困難・強いこだわりなどの障害特性を持つ発達障害の一つです。

この特性障害により、日常生活や社会生活において困難さを感じることがあります。

遺伝や多くの要因が複雑に関与していると考えられていて、育て方・虐待・愛情不足などが原因ではありません。

トラウマなどを背景に自分の殻に閉じこもってしまう、後天的な病気でもありません。

「苦手なことは配慮し、得意なことは活かす」のが支援の基本です。

「メモな備忘録」は、私が役に立った事を忘れないように「メモ」しています。

この記事が、お役に立てれば幸せです。お読みいただき有り難うございます。